伊賀の歴史

かつて多くの人々と物が行き交い、交通の要所として発展してきた「伊賀」。

どこか懐かしさを漂わせる小京都とも呼ばれる古い町並みや数々の歴史が刻まれた地を訪れ、往時に想いを馳せるのも伊賀旅の醍醐味です。

せせらぎ運動公園

琵琶湖の始まった場所

『せせらぎ運動公園』は、服部川の河川敷にある公園です。

世界有数の古代湖である琵琶湖の始まりとされる「大山田湖」があった場所と云われ、今から約350万年前に生息していたというゾウやワニの足跡化石が発見されています。

古代ゾウの模型は三重県総合博物館に展示

この地に生息していた古代ゾウは「ミエゾウ」と呼ばれ、現在のアフリカゾウより大きかったと云われています。

ミエゾウの模型は三重県総合博物館(MieMu)に展示されています。

せせらぎ運動公園

服部川の河川敷にある公園で、世界有数の古代湖である琵琶湖の始まりとされる「大山田湖」があった場所と云われています。

| 住所 | 伊賀市平田 |

|---|---|

| お問い合わせ | ― |

| 備考 | [駐車場]あり |

伊賀のまちを発展させてきた3つの街道

初瀬街道

京・大和方面と伊勢を結ぶ『初瀬街道』は、現在の松阪市六軒から青山峠を越え、名張を経て奈良県の初瀬(長谷)へと至ることからその名が付きました。

「青山越」や「参宮表街道」とも呼ばれ、古代には大海人皇子が名張に至った道であり、また斎王が伊勢へと赴いた道でもありました。

初瀬街道が伊勢街道から分岐する六軒や青山峠の麓の「垣内宿」では、多くの参宮客が往来した当時の様子がうかがえる伊勢音頭が歌われたと云われています。

大和街道

『大和街道』は関の西追分で東海道から分岐し、三重県を抜けて奈良へと続き、木津川の水運につながり淀川を経て京都・大阪へと人々を導いた重要なルートです。

また、大海人皇子が壬申の乱の折、あるいは源義経が木曾義仲を打つ折に通った加太峠越道がこの街道の原型だと云われています。

江戸時代には大和地方諸国の大名が参勤交代に利用したなど、古い歴史を持つ街道です。

伊賀街道

『伊賀街道』は伊勢・伊賀二国の大名「藤堂高虎」の移封後、津(本城)と上野(支城)を結ぶ最も重要な官道として整備された街道です。

この街道は上野経由で伊勢に向かう参宮客だけでなく、津方面から水産物や塩、伊賀方面からは種油や絹などが運ばれ、伊勢・伊賀両国の経済・生活の大動脈としての役割を担っていました。

「赤門」の愛称で親しまれる江戸時代の藩校『史跡旧崇広堂』

「赤門」の愛称で親しまれる

江戸時代の藩校

嘉永7年に発生した「安政の伊賀上野地震」で講堂を除く建物の大半が倒壊しましたが、その後復興されました。

現在は文教場部分が残っており、弁柄塗の赤門と呼ばれる表門、藩主が出入する御成門、有垣寮、玄関・講堂・北控所・台所、書物蔵などが現存している藩校としては近畿・東海地方においてはここしか見ることができません。

明治以降は様々な教育施設として使用

講堂正面には米沢藩藩主「上杉鷹山(ようざん)」筆の扁額が掲げられています。補修工事などを経て、現在は様々な文化啓発活動の場として市民に親しまれています。

当時の資料が閲覧できる展示館も併設されており、100年余前の人々の学びの精神に触れることもできます。

講堂が残る藩校は全国に2つ

講堂が現存している藩校は全国で閑谷小学校(岡山県)と旧崇広堂だけで、旧崇広堂は昭和5年11月19日に国の史跡に指定されました。

施設内の庭は梅や桜、紫陽花や百日紅、金木犀、紅葉など四季折々の花を楽しめるスポットになっています。

史跡旧崇広堂

江戸時代に建てられた伊賀・大和・山城に住む藩士の子弟を教育するための藩校。現在は「赤門」の愛称で親しまれています。

また史跡旧崇広堂は、国の史跡に指定されています。

| 住所 | 伊賀市上野丸之内78-1 |

|---|---|

| お問い合わせ | 公益財団法人 伊賀市文化都市協会 TEL:0595-24-6090 |

| 備考 | [開館時間]9:00〜16:30 [休館日]祝日を除く火曜日、12月29日〜1月3日 [駐車場]なし(上野公園駐車場(有料)ほかを利用) |

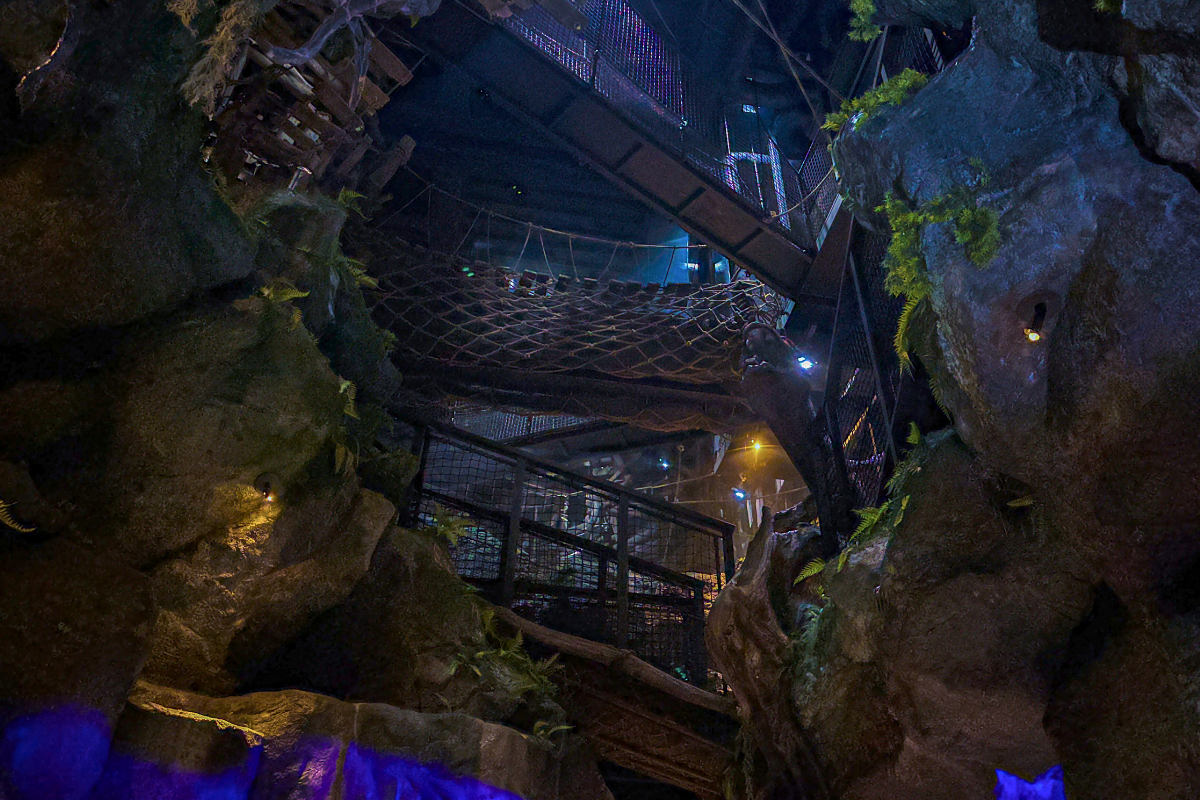

千方窟

忍者の発祥と言われる伝説が残る地

『千方窟』は、木津川支流の前深瀬川を10㎞ほど上がった山奥にある岩城です。地元には「千方将軍」と呼ばれる藤原千方の伝説があります。

【藤原千方伝説地】は、昭和45年8月10日に市の指定史跡に指定されました。

四鬼と千方将軍の伝説

「太平記」によると、平安時代に伊勢と伊賀との国境で大きな勢力を持っていた豪族「藤原千方」が四鬼を従えて朝廷に反乱を起こした際にこの岩城に立てこもり、朝廷軍と激しい攻防戦を繰り広げたと云われています。

四鬼と千方将軍の並外れた神通力は、まさしく忍者のはしりだったとされています。

千方窟

木津川支流の前深瀬川を10㎞ほど上がった山奥にある岩城。

地元には藤原千方の伝説があり、昭和45年に【藤原千方伝説地】として市の史跡に指定されました。

| 住所 | 伊賀市高尾、霧生など |

|---|---|

| お問い合わせ | ― |

| 備考 | [駐車場]なし |

城之越遺跡

日本庭園のルーツとされる古代祭祀の庭

平成3年に行われた発掘調査で古墳時代前期(4世紀後半)のものとされる大溝や出土品が確認され、平成4年に県史跡、平成5年には国の名勝及び史跡の指定を受けました。現在は歴史公園として整備されています。

併設された「城之越学習館」には出土品の土器や木製品などを展示しており、解説映像とともに城之越遺跡について学ぶことができます。

古代の雰囲気を感じられる場所

「大溝」は、3カ所の泉から湧き出ている水を対象に祭祀が執り行われていた場所とされ、当時の祭祀で使われていた土器や木製品が数多く出土しました。

古代祭祀の場は「斎庭・斎場(ゆにわ・さにわ)」と呼ばれ、城之越遺跡は発掘時のまま遺跡が保存されているため、古代の雰囲気を感じることができます。

日本書紀に記載のある遺物も出土

高坏(たかつき)や飾り弓、さらには桃や瓢箪などの特殊な遺物が出土しました。なかでも瓢箪は「日本書紀」の水神鎮撫の儀礼で使用されたとの記述があります。

城之越遺跡

日本庭園のルーツとされる古代祭祀の庭。

古墳時代前期(4世紀後半)のものとされる大溝や出土品が確認され、現在は歴史公園として整備されています。

併設された「城之越学習館」には、出土品の土器や木製品などを展示しており、解説映像とともに城之越遺跡について学ぶことができます。

| 住所 | 伊賀市比土4724 |

|---|---|

| お問い合わせ | 公益財団法人 伊賀市文化都市協会 TEL:0595-36-0055 |

| 備考 | [開館時間]9:00〜16:30 [休館日]毎週月曜日から木曜日、12月29日〜1月3日 [駐車場]あり |

御斎峠

小説・映画の舞台になった峠

「本能寺の変」の後、徳川家康が命からがら三河へと戻った「伊賀越え」の際に通ったとされる峠で、様々な小説や映画にも登場します。

標高600mから望む伊賀盆地

『御斎峠』には展望台があり、伊賀の街並みや奈良金剛の山々、伊賀盆地の美しさを一望できます。

また、11月~1月頃の寒さが厳しい時期には山々を覆うように雲海が見られます。紅葉に染まった山々と幻想的な雲海のコラボレーションが眼下に望める絶景スポットです。

御斎峠

標高約600mにある伊賀市西山と甲賀市信楽町多羅尾を結ぶ峠で、伊賀盆地の美しさを堪能できる絶景スポットです。

徳川家康が「伊賀越え」の際に忍者に助けられながら越えた峠とも云われており、小説「梟の城」の冒頭にも登場します。

| 住所 | 伊賀市西山 |

|---|---|

| お問い合わせ | 伊賀上野観光協会 TEL:0595-26-7788 |

| 備考 | ― |

.png)