松尾芭蕉ぶらり

江戸時代前期に活躍し「俳聖」と呼ばれた『松尾芭蕉』は、寛永21年に伊賀の地で松尾与左衛門の二男として生まれました。

「蕉風」と呼ばれる芸術性の高い句風を確立し、世界的にも知られる日本史上最高の俳諧師の一人で、代表作には【奥の細道】や【野ざらし紀行】などの紀行文があります。

松尾芭蕉は旅先の大阪で病に倒れ、元禄7年10月12日、51歳にて生涯を閉じました。

芭蕉翁生家

松尾芭蕉が伊賀で生まれ、29歳まで過ごしたとされる家です。

当時の生活が再現された屋内からは、芭蕉翁の暮らしぶりがうかがえます。

奥庭にある「釣月軒」は最初の句集である『貝おほひ』が執筆された場所で、帰郷の際にはここで過ごしたと云われています。

旅に出てからも幾度か帰郷し、貞享4年の暮れに生家で自分の臍の緒を見つけ、亡き父母や郷土上野への慕情を堪えきれず涙したという【古里や 臍のをに泣 としのくれ】の句碑が建っています。

『芭蕉翁生家』は、武家屋敷ではなく町屋の造りです。真ん中には玄関から裏庭まで通じる土間があり、左側にミセ・ナカノマ・ザシキと呼ばれる三部屋、その奥に中庭と蔵があります。

ミセ・ナカノマの空間を仕切る格子戸(現在は取り外し)が設けられているほか、中二階に「つし」と呼ばれる物置の空間があることも特徴の一つです。

芭蕉翁生家

松尾芭蕉が29歳まで過ごした生家。

奥庭にある「釣月軒」は処女句集『貝おほひ』が執筆された場所で、帰郷の際にはここで過ごしたと云われています。

| 住所 | 伊賀市上野赤坂町304 |

|---|---|

| お問い合わせ | TEL:0595-24-2711 |

| 備考 | [開館時間]8:30〜17:00(入館は16:30分まで) [休館日]火曜日、12月29日〜1月3日 [駐車場]あり(有料) |

俳聖殿

松尾芭蕉の生誕300年を記念して、昭和17年に建てられました。

建物の形が芭蕉翁の旅姿を表現しており、丸い屋根は旅笠、俳聖殿の木額が顔、八角形のひさしは蓑と衣姿、堂は脚部、回廊の柱は杖と足を表わしています。

建築家・伊東忠太の助言を得て、島田仙之助が設計。2008年3月19日に三重県の有形文化財、2010年12月24日には国の重要文化財に指定されました。

木造二階建、檜瓦葺、八角重層塔建式の聖堂で、旅人と建築をひとつのものとして表現した、日本でも類例のないこの建物は建築美術の上でも傑作といわれています。

俳聖殿

旅に生きた漂泊の詩人、俳句を芸術の域にまで高めた俳聖「松尾芭蕉」の生誕300年を記念して1942年に建てられました。

殿内には伊賀焼の等身大「芭蕉座像」が安置され、芭蕉翁の命日である10月12日に催される『芭蕉祭』で公開されます。2010年には国の重要文化財に指定されました。

| 住所 | 伊賀市上野丸之内117-4(上野公園内) |

|---|---|

| お問い合わせ | 伊賀市企画振興部 文化振興課(芭蕉翁記念館) TEL:0595-22-9621 |

| 備考 | [駐車場]上野公園駐車場(有料)ほか |

芭蕉翁記念館

芭蕉翁直筆資料のほか、連歌や俳諧に関する資料が展示されています。また、年3回の企画展、年1回の特別展が行われます。

入口近くには「芭蕉翁紀行足跡図」として5つの旅(野ざらしの旅(甲子吟行)、鹿島詣、笈の小文の旅、更科の旅、おくのほそ道の旅)の足跡が分かる電光パネルが設置されています。また、水鶏好きの芭蕉が愛用したという「くひな笛」も販売されています。

『芭蕉翁記念館』は、昭和34年に神部滿之助氏の篤志寄付により、俳聖松尾芭蕉翁を顕彰する事業のひとつとして上野公園の一角に建てられました。

芭蕉翁記念館

俳聖「松尾芭蕉翁」直筆の色紙【たび人と我名よばれむ初しぐら】や遺言状のほか、連歌や俳諧に関する資料を展示しています。年3回の企画展、年1回の特別展が行われます。

| 住所 | 伊賀市上野丸之内117-13(上野公園内) |

|---|---|

| お問い合わせ | TEL:0595-21-2219 |

| 備考 | [開館時間]8:30〜17:00(入館受付は16:30まで) [休館日]展示替え時、書物燻蒸時、12月29日~1月3日 [駐車場]上野公園駐車場(有料)ほか |

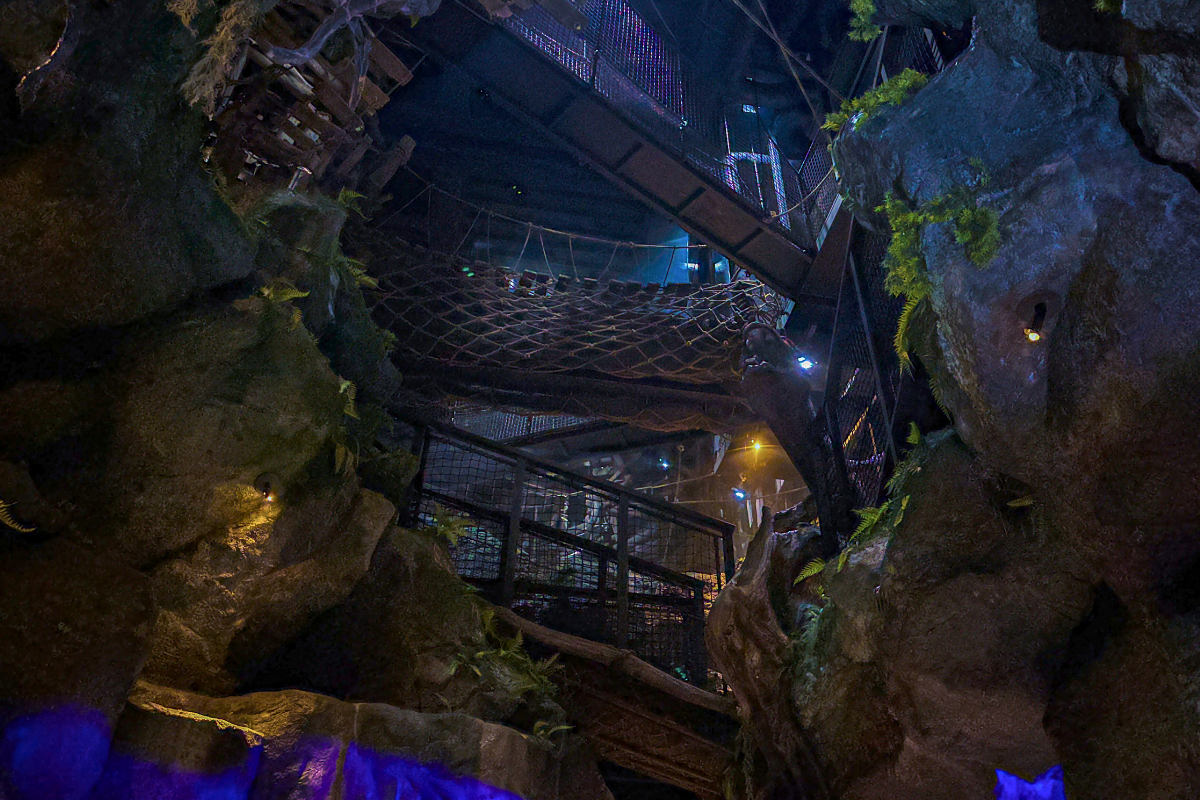

蓑虫庵

松尾芭蕉の門人「服部土芳」の草庵で、芭蕉五庵(無名庵・西麗庵・東麗庵・瓢竹庵・蓑虫庵)のうち唯一現存している庵です。

貞享5年3月、土芳が庵を開いた数日後に芭蕉がここを訪れ、庵開きの祝いとして贈った句【みの虫の音を聞きにこよ草の庵】にちなみ、『蓑虫庵』と名付けられました。

蓑虫庵は、昭和13年1月19日に県文化財史跡及び名勝に指定されました。

庭内には、昭和13年に蓑虫庵が三重県史跡及び名勝に指定されたのを記念して西蓮寺より庵内に移設された「服部土芳供養墓所」や、芭蕉翁が帰郷した際に脱ぎ捨てたわらじを土芳がもらい受け塚にした「わらじ塚」が建っています。

蓑虫庵

芭蕉の門人「服部土芳」の草庵で、芭蕉翁五庵の中で唯一現存する庵。土芳はここで芭蕉の遺語を集めて「三草子」を執筆しました。

『蓑虫庵』は、庵開きの祝いとして松尾芭蕉が贈った句【みの虫の音を聞きにこよ草の庵】にちなみ、名付けられました。

| 住所 | 伊賀市上野西日南町1820 |

|---|---|

| お問い合わせ | TEL:0595-23-8921 |

| 備考 | [開館時間]8:30〜16:30 [休館日]火曜日、12月29日〜1月3日 [駐車場]あり(有料) |

愛染院・故郷塚

芭蕉翁生家から徒歩約3分のところにある松尾家の菩提寺『愛染院』には、芭蕉翁の遺髪が納められた「故郷塚」があります。

旅の途中の大阪で病に倒れ、元禄7年10月12日に没した松尾芭蕉は、遺言によりふる里のごとく愛した滋賀県大津市膳所の義仲寺に葬られましたが、訃報を受けた伊賀の門人・服部土芳と貝増卓袋によって遺髪は奉じ帰られました。

二人は形見に持ち帰った芭蕉翁の遺髪を愛染院の藪かげに埋め、標の碑を建て故郷塚と称しました。

境内には、大津に滞在していた51歳の芭蕉が実家の兄より手紙で郷里に招かれ伊賀上野に帰郷した際、一家揃って祖先の墓に詣でた折に詠んだ句【家はみな杖にしら髪の墓参り】(故郷の盆会に一族の者と墓参りにでかけた。みな年老いてしまい、杖をつき白髪の者もいる。自分もまた同じように、年をとってしまったものだという意味)の句碑が建っています。

愛染院 故郷塚

芭蕉翁の遺髪が眠る「故郷塚」は、松尾家の菩提寺『愛染院』の境内にあります。

芭蕉翁の命日である10月12日には、門弟たちによって始められた「しぐれ忌」が今も催されます。

| 住所 | 伊賀市農人町354 |

|---|---|

| お問い合わせ | TEL:0595-21-4144 |

| 備考 | [拝観時間]9:00~17:00 [拝観料]故郷塚参拝料200円 (しおり付) [休館日]なし [駐車場]約2台 |